Знаменитому на весь мир Сибирскому федеральному биомедицинскому исследовательскому центру им. академика Е.Н. Мешалкина в нынешнем году исполняется 60 лет. К юбилею центр подошел с большим количеством достижений и собственных разработок, недаром на лечение сюда едут не только со всей страны, но и из-за рубежа. Чего же удалось достичь за эти годы и какие имеются планы на будущее?

В статье отмечено сотрудничество с НИОХ СО РАН

Директор СФБМИЦ академик А.М. Караськов:

- Для нашей страны, да и всего мирового врачебного сообщества Е.Н. Мешалкин, имя которого носит наш институт, примерно как Ленин для коммунистов. Человек с удивительной судьбой. Вышел из семьи инженера-железнодорожника, окончил школу ФЗУ при заводе «Серп и молот», трудился чернорабочим. А в 1941 г. поступил в медицинский институт и с отличием его окончил. Оттуда был мобилизован в армию и отправился на фронт. Именно в годы войны он сделал два своих первых шва на сердце солдата, которые помогли спасти тому жизнь.

Вернувшись с войны, он в кратчайшие сроки создал интубационный наркоз, и благодаря этому стали возможны сложные операции на легких, на сердце, на других органах и системах. Это стало настоящим прорывом в хирургии: ранее даже успешно прооперированные больные нередко погибали от шока на операционном столе.

Для того чтобы оперировать на сердце, на магистральных сосудах, нужно было поставить рентген- диагностику сосудов. Эта процедура называется зондированием сердца, и ее введение также стало важной заслугой академика Е.Н. Мешалкина. Это позволило перейти к лечению коронарных артерий — стентировать, баллонировать их. За эту работу он получил премию им. С.И. Спасокукоцкого.

Им были созданы все предпосылки для того, чтобы начать оперировать на сердце. Первую операцию сделал его учитель А.Н. Бакулев, но в дальнейшем Евгений Николаевич разработал целый ряд новых методик, которые позволили вывести эти операции на новый уровень. А в 1957 г. он создал наш институт и стал его первым директором. На памятнике академику Е.Н. Мешалкину, установленном около института, написано, что он — основоположник кардиохирургии в нашей стране.

Сегодня мы говорим о российской кардиохирургической школе, которая существует благодаря Е.Н. Мешалкину. Тот же Н.М. Амосов считал себя его учеником. Сегодня мы выполняем более 20 тыс. различных операций в год. По большому счету это самая объемная технология лечения пациента. Заболевания сердца и крупных магистральных сосудов уносят более миллиона жизней в год и составляют более 60% в общей структуре смертности. Удельный вес заболеваний системы кровообращения пока лидирует.

— Знаю, что за последние десять лет был сделан большой рывок, продолжительность жизни в нашей стране увеличилась с 65 до 72 лет.

— Мы, кардиохирурги, внесли в это колоссальный вклад. Конечно, это далеко не предел. Однако и это дорогого стоит.

— Если двигаться в такой прогрессии, то лет через 30-40 будем жить до ста.

— Будем надеяться. Но тут важно внимание руководства страны. У нас всегда здравоохранение финансировалось по остаточному принципу. Какие-то подвижки за последние пять-шесть лет сделаны, спору нет, но тем не менее этого недостаточно. Если сравнивать с той же Америкой, то там финансирование на порядок больше. Без всяких сомнений, если хотя бы в полтора, в два раза увеличить этот объем, особенно на высокотехнологичные процедуры, то продолжительность жизни вырастет еще на пять-шесть лет.

Ну и, конечно, общество тоже должно быть повернуто лицом в нужную сторону— прежде всего, к здоровому образу жизни и профилактике заболеваний. Несмотря на то что мы постоянно популяризируем свою деятельность, проводим сотни различных школ по подготовке специалистов, все равно огромное количество пациентов приходят к нам в запущенном состоянии. Мы оперируем до 30% пациентов на терминальных стадиях, когда операция была показана еще 10-15 лет назад. Я считаю, что Госдуме надо принять закон об ответственности за свое здоровье. Во всем цивилизованном мире такой закон есть — у нас нет.

— Вы себя считаете учеником Е.Н. Мешалкина?

— Отчасти. Мой главный учитель — Е.Е. Литасова, которая возглавляла институт десять лет. с 1989 по 1999 г. Когда я сразу после института, в 1982 г., пришел сюда, начал работать под ее непосредственным руководством. Тогда она заведовала отделением патологии и хирургии врожденных пороков сердца. Приходилось, конечно, не раз оперировать с Евгением Николаевичем, нагоняи от него получать.

— Суров был?

— Да не то слово! Однажды, когда я уже возглавлял отделение, разжаловал меня в третьи ассистенты. Правда, Елена Евгеньевна через два месяца забрала меня обратно. Но адреналину хватало.

— Вы у него переняли такую манеру руководства?

— Нет, я очень демократичен. Хотя некоторые вещи, как я сейчас понимаю, в меня просто вросли. Это определенная жесткость, когда дело касается работы самой клиники, отношения к пациенту.

— С какими достижениями вы пришли к 60-летию института?

— Институт у нас — как атомная энергетика в мирных целях. Мы делаем десятки новейших разработок в год. Сегодня они знакомы всему миру. Это касается разработок в области аритмо- логии, эндоваскулярных технологий, где мы тоже достигли серьезных результатов. Мы — единственный центр, который делает больше 7,5 тыс. эндоваскулярных операций в год.

У нас сегодня выполняются все закрытые технологии. которые возможны в мире. Здесь очень много своих наработок. Мы уходим от широкомасштабной. травмирующей операции. Выполняем множество гибридных техник, держим мировое лидерство в выполнении так называемой процедуры Росса.

— Что это такое?

— Трансплантация сердца и процедура Росса были впервые выполнены одновременно — в 1967 г. Но трансплантацию сердца не назвали в честь первого ее автора, а эта процедура была названа в честь Дональда Росса, который ее и сделал. Смысл ее заключается вот в чем. Клапан легочной артерии и аортальный клапан — анатомически братья-близнецы, но нагрузки на них совершенно разные. Клапан легочной артерии держит нагрузку в четыре-пять раз меньше, хотя аортальный — это как ось Земли, то есть для человека это основной клапан. И если он поражен, замена ведет к серьезным последствиям. Даже если мы поставим механический или биологический протез, не получим нужного гемодинамического эффекта. Какой выход? Клапан легочной артерии переместить в левую сторону, на место аортального протеза. Это придумал Росс. В России такую операцию впервые выполнил в 1998 г. мой большой друг, главный кардиохирург Израиля профессор Бернардо Видне в стенах нашего института. А потом мы стали делать это сами. Сегодня наш опыт — более 1,3 тыс. таких операций.

При этом процедура Росса нами доработана и усовершенствована. Мы стали в дополнение к ней выполнять всю дугу аорты с брахиоцефалами, с сонными и подключичными артериями. Фактически мы добавляем пластические процедуры на других клапанах и комбинируем с шунтирующими операциями там, где поражены коронарные артерии. Такого никто в мире больше не делает.

— Академик А.Л. Асеев в свое время говорил, что не нужно ехать за рубеж, чтобы сделать операцию на сердце, лучше приезжать в клинику Б.Н. Мешалкина, здесь сделают лучше. Это правда? Или академик немного приукрасил?

— Без ложной скромности: он совершенно прав. Нередки случаи, когда к нам приезжают пациенты из Германии, где они были у специалистов, и те им говорят: езжайте лучше в Новосибирск, у них опыт значительно больше, результаты гораздо лучше. О зря потраченных за границей деньгах и говорить не приходится.

— Все знают о вашем институте патологии кровообращения, но не все знают, что вы занимаетесь целым рядом других заболеваний — онкологией, нейрохирургией...

— Мы— центр многогранный. У нас, например, лечатся дети начиная с первых дней жизни. Мы оперируем в перинатальный период, если это необходимо. Единственные в стране применяем многие новейшие технологии, можем, например, закрыть дефекты, не открывая грудную клетку, эндоскопически. У нас разработаны технологии, которые сегодня перенимают немцы, китайцы. У нас всегда полно иностранцев — учатся, интересуются, присутствуют на операциях. Английская речь звучит наравне с русской.

Роботы da Vinci, позволяющие делать суперсовременные робот-ассистированные операции, у нас появились позже, чем в некоторых ведущих московских клиниках. Но знаю, что кое-где у наших столичных коллег они просто стоят и не используются. А ведь это огромные деньги и колоссальные возможности. И мы их успешно применяем. Сегодня речь идет о сотнях таких операций в год.

У нас единственный центр в стране, который занимается симультанными, или сочетанными технологиями. Вот, например, приходит пациент с раком почки. Плюс у него поражен аортальный клапан, да еще коронарное русло забито. Этому пациенту все отказывают. Онкологи его не берут, потому что он не перенесет операцию. Кардиохирурги не берут— а какой смысл? Все равно, дескать, скоро умрет.

Он приходит к нам, и мы делаем ему все. Мы убираем раковую почку. Делаем пластику сосудов и параллельно оперируем на сердце. Результаты хорошие. Такие люди могут жить и хорошо себя чувствуют.

У нас работают онкологический корпус и нейрохирургический центр. Сегодня в эндоваскулярной нейрохирургии мы наголову выше всех прочих профильных медицинских институтов в стране. Ведь только мы берем детей с первых дней жизни. Мальформации и эндокраниальные аневризмы у ребенка в других местах берутся лечить только с трех лет. Если ребенок до этого возраста доживет. Патологии-то тяжелые. А мы берем с нуля— и вылечиваем их полностью. В этих процедурах сегодня мы лидируем. К нам приезжают пациенты из Москвы, из Санкт-Петербурга, из зарубежных стран.

У нас ведущий в стране центр ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации, с помощью которой можно лечить почти все недуги, связанные с нарушениями кровообращения.

Есть разработки клеточных технологий. Это и геномика, и создание искусственных органов. Не всегда можно «починить» сердце или другой орган, проще поменять на идентичный, но здоровый. Донорский орган под рукой оказывается не всегда, да и может не подойти. Выращивание органов с нужными характеристиками — это будущее медицины. И мы также стараемся здесь не отставать.

— Ну и как успехи?

— Успехи есть. Прежде всего нас интересует сердце. На втором месте стоят почка и печень. К легкому пока не приступали: это архисложное дело.

— Знаю, вы активно занимаетесь научной деятельностью, публикуетесь в ряде рейтинговых журналов за рубежом.

— Да, за рубежом нас знают очень хорошо. Может быть, даже лучше, чем на родине. И это немного обидно, потому что работаем мы в первую очередь для российских пациентов.

Сегодня очень много идей, которые мы хотели бы реализовать. Это касается всех направлений. Все наши центры, а их у нас сегодня пять, развиваются. За эти годы институт превратился в большой многопрофильный гибрид, биомедицинский кластер федерального значения. Конечно, он заряжен на то, чтобы развиваться. И поэтому каждое направление сегодня имеет как минимум десяток прорывных технологий, которые находятся на стадии клинической апробации, на выходе или уже на серийном запуске. Для нас всегда было важно, развивая научные технологии и ведя исследовательскую работу, реализовать все это на практике.

— У вас в институте много молодежи...

—Да, и это радует. Очень много работает талантливых ребят. Они все заряжены на успех. И моя задача, как я это чувствую, — в первую очередь им не мешать. Ну а если есть возможность помочь, всегда стараюсь быть им необходимым. Если же подводить итог, то я считаю главным сохранить и приумножить все наработанное.

Заместитель директора по научной работе член-корреспондент РАН Е.А. Покушалов

— Евгений Анатольевич, проект Института по профилактике и лечению фибрилляции предсердий в 2014 г. получил премию Правительства РФ. А теперь вы подали заявку еще и на госпремию. В чем важность этого проекта, претендующего на столь высокие награды?

— Дело не в наградах, хотя их у нас немало и большинство из них иностранные. Неоднократно наши исследовании и разработки входили в топ-10 по итогам года по рейтингу мировых институтов, в том числе Стэнфордского университета. Но дело в том, что с помощью внедрения наших методик можно спасать многие тысячи, а может и миллионы жизней наших сограждан.

Общеизвестно, что в структуре мировой смертности по-прежнему лидируют сердечно-сосудистые заболевания. Таких заболеваний множество. Из них наиболее распространены и чаще всего заканчиваются летальным исходом нарушения ритма сердца. Чаще всего они становятся осложнениями таких известных заболеваний, как инфаркт миокарда или ишемическая болезнь сердца.

Я всю жизнь занимаюсь аритмологией, поэтому так вышло, что возглавил данный проект. В этом направлении мы работаем много лет, и одним из наших главных приоритетов сегодня стали исследования с такой тяжелой патологией нарушения ритма сердца, как фибрилляция предсердий. в простонародье— мерцательная аритмия. Так ее называют потому, что сердце бьется неравномерно, то будто выпрыгивая из груди, то замирая. Это самая распространенная аритмия, которая сегодня существует в популяции. В зависимости от регионов ею страдают порядка 2-3% населения, то есть миллионы людей по всей планете. Как правило, пациенты очень тяжело переносят это состояние, но самое главное, что 90% инсультов, приводящих к смертельным исходам, связаны как раз с фибрилляцией предсердий. Это бич нашего общества, и мы решили с ним бороться.

— Что приводит к этому заболеванию?

— Причины разнообразны. Заболевание может как проявляться самостоятельно, так и становиться сопутствующим для каких-то других патологий. Сначала появились медикаментозные пути решения проблемы. Существует большой спектр препаратов, направленных на подавление этого состояния. Однако мировая фармакология продвинулась в этом направлении не слишком далеко. Наиболее эффективный на сегодня препарат, который действует на мерцательную аритмию, «Амиодарон», или «Кордарон», был придуман более 30 лет назад. Новые препараты менее эффективны, чем уже существующий. При этом нынешние возможности медикаментозной терапии абсолютно не устраивают врачей. Дело в том, что любой препарат с каждым годом теряет свою эффективность. Поэтому сегодня мы можем сказать, что адекватных медикаментозных методик здесь не существует.

Несколько лет назад были придуманы такие способы лечения, как создание искусственной атриовентрикулярной блокады (АВБ), ставился кардиостимулятор. но и это нас абсолютно не устраивало, потому что фактически мы лечим одно, а калечим другое. Установка кардиостимулятора приводила к тому, что у пациента возникал синдром кардиостимулятора, как следствие — сердечная недостаточность в связи с отсутствием адекватной физиологической регуляции деятельности сердца.

С начала 2000-х гг. начали появляться открытия, связанные с выявлением источников фибрилляции предсердий. Родилась гипотеза, которая распространена и сегодня, что все дело в легочных венах, а значит, влияя на них. можно устранить проблему.

— Почему именно легочные вены?

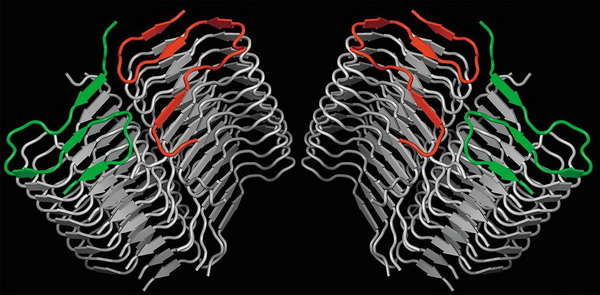

— В сердце есть несколько структур, которые осуществляют насосную функцию, качают кровь. Предсердия распределяют кровь по сосудам, которые подходят к сердцу и передают ее в желудочки. А легочные вены, подходящие к предсердиям, помогают осуществить кровоток в общей циркуляции. И именно они, как утверждали исследователи, представляют собой субстрат для возникновения патологических пульсаций, приводящих к нарушениям ритма сердца.

Тут же начали прорабатывать способы, как с этим бороться. Каждый пошел по своему пути решения проблемы. Наш путь отличается от общепринятого: мы усомнились, что первопричина — это легочные вены, и предположили, что источник болезни лежит где-то в другом месте. И если мировая медицина все эти годы была сосредоточена на том, чтобы эту патологическую пульсацию как-то локализовать, то мы озадачились вопросом, как ее не допустить.

— То есть вы решили искать причину, а не бороться со следствием?

— Именно так. Поэтому стартовая площадка у нас была кардинально разная. Однако исследователи, которые пошли по первому пути, пальму первенства у нас выиграли. Они быстро придумали способы, каким образом бороться с недугом. Эффективность таких методик за эти годы существенно выросла.

— Что же было придумано?

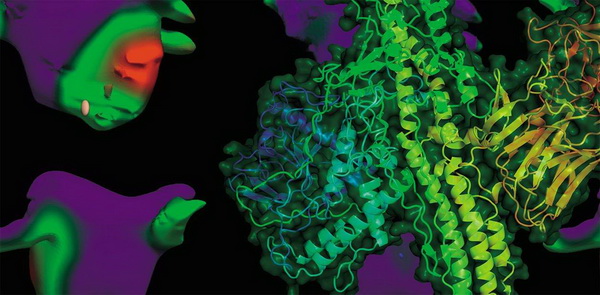

— Был найден способ изоляции легочных вен с помощью так называемой радиочастотной абляции (РЧА). Радиочастотная абляция— это методика, когда происходит сильное нагревание пораженного участка, идет денатурация белка и образуется изоэлектрическая бороздка, которая изолирует вены с патологической пульсацией. Огромный пул исследователей пошел по этому пути, следом быстро подключились медицинские компании, и за последние десять лет эта методика стала золотым стандартом в мировой практике.

— А вы ее применяете? Ведь пока ваши разработки не были закончены, люди продолжали болеть и умирать.

— Конечно, мы ее активно применяли в практическом здравоохранении и до сих пор в некоторых случаях применяем. Но своих исследований мы не остановили. Нас не удовлетворяла ситуация, что мы должны вмешиваться в нормальную структуру сердца и нарушать ее. По сути, изоляция легочных вен означает повреждение нормального миокарда, а это ведет к неправильной работе всего органа. Проблема еще и в том, что эффективность таких операций не превышает 70%. Этого, конечно, недостаточно. На протяжении более пяти лет компании придумывали различные устройства, новые способы такой изоляции, новые материалы, потратили огромные деньги... Процедура с каждым годом становится все дороже, но эффективность при этом остается фиксированной.

А мы в свою очередь начали серию экспериментов на животных, где нашим партнером выступил Оклахомский университет. Мы моделировали заболевания и пытались понять, какова причина фибрилляции. В результате стало понятно, что это связано не с патологией сердца как такового. Хотя в тот момент нас никто не хотел слушать: все вокруг были уверены, что это заболевание именно сердца.

— Ас чем же тогда это связано?

— Мы пришли к выводу, что на самом деле это поломки в работе автономной нервной системы.

— Значит, все-таки все болезни от нервов?

— Можно и так сказать. А если серьезно, то это очень древняя система, которая регулирует всю деятельность нашего организма, позволяет держать все под контролем. Было показано, что именно миокард предсердий, в которых возникает фибрилляция, окружен большим пулом ганглиев автономной нервной системы. Их концентрация там колоссально высока. Пошли длительные, многочисленные эксперименты. Мы искали, с чем же конкретно связана фибрилляция. Был сделан ряд публикаций по этому поводу, было множество выступлений, и постепенно все мировые лидеры кардиохирургии стали признавать нашу правоту.

Вообще автономную нервную систему нельзя недооценивать. Она регулирует работу сердца. Это, по сути, продолжение регуляции, идущей от головного мозга. Но это было известно и раньше. Мы же выяснили, что окружающие ее ганглии — это такие микроконтролеры, сложно устроенные структуры, а не просто переключатели, как думали раньше. Фактически это проводящие участки головного мозга, потому что они имеют свою регуляцию. то есть это аналитические центры, которые зачастую самостоятельно принимают решения, как будет работать тот или иной орган, находящийся в их подчинении. Все наше тело — это большая сеть ганглионарных сгустков автономной нервной цепи. Если у нас что-то случилось, допустим, в почке, тут же сигнал поступает в головной мозг, и все ганглии, которые у нас имеются, уже знают, что там есть проблема, и начинают подстраивать работу своих органов с учетом этой патологии. Любая ситуация, которая происходит в теле, как экспресс-почта доставляется по назначению. И ответственна за это именно автономная нервная система.

— То есть сбои в работе сердца возникают из- за каких-то поломок в автономной нервной системе?

— Мы выяснили, что ганглии, которые находятся рядом с сердцем и иннервируют его, иногда начинают выключаться из нормальной работы, «ломаются». Они начинают продуцировать нейротрансмиттеры — химические вещества, которые заставляют сердце работать то быстро, то медленно. Фактически это химическая регуляция. Именно этот процесс приводит к аритмии, а не проблемы в легочных венах. И дальше вместе с коллегами из Оклахомы мы провели серию экспериментов на животных, в ходе которых моделировали фибрилляцию предсердий и выключали эти ганглии.

— Все? Или те, что неправильно работали?

— Сначала мы не могли понять, какие из них неправильно работают. Мы взяли животное с фибрилляцией предсердий и просто убрали все ганглии, сделали их абляцию. Это привело к тому, что фибрилляция тут же исчезла и сердце стало работать нормально.

Мы продолжили эксперименты уже на химических моделях с ацетилхолином, и было показано, что, выключая ганглии, мы получаем нормализацию процесса. Это был сигнал о том, что мы идем верным путем.

— А какова причина патологии автономной нервной системы?

— Это хороший вопрос: отчего вообще возникают поломки? Точного и однозначного ответа на него пока нет. Видимо, они происходят из-за какого-то несовершенства и целого ряда провоцирующих факторов. Это, например, алкоголь, курение, стрессы, неправильный образ жизни, возраст после 60 лет, когда количество возможных поломок накапливается, это и сопутствующие заболевания — например, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.

— Хорошо, вы поняли, где причина фибрилляции. Но как дальше эту информацию использовать в практической медицине?

— Этот вопрос стал для нас основным. Ведь поначалу не было понимания, как мы можем работать в человеческом организме с этими ганглиями. Пришлось бы разрезать грудную клетку, а это травмирующая операция. Нам же нужно было придумать, как попасть к ганглиям со стороны эндокарда, чтобы с помощью электродов, которые можно заводить в сердце, и рентгеновского изображения понять, как ганглии необходимо отключить. У нас начали появляться последователи — медицинские институты из других стран. Работа продолжалась.

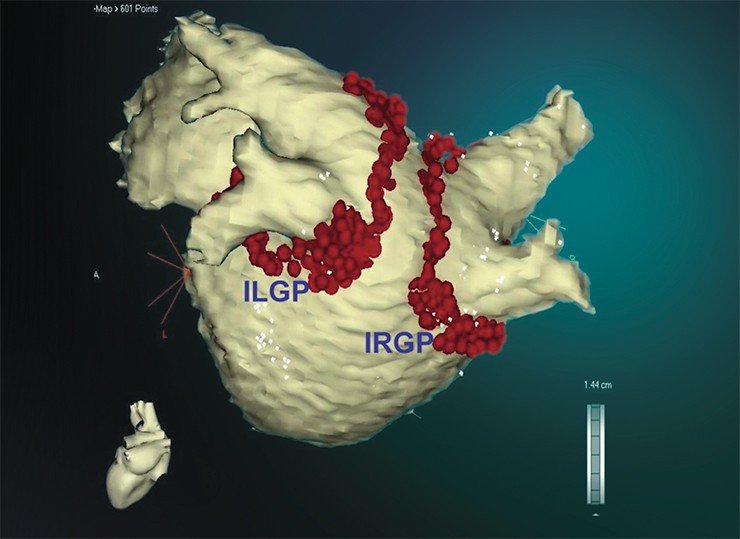

В 2005 г. мы вышли с новой технологией — заявили, что будем выполнять абляцию ганглиев, ориентируясь на анатомические особенности сердца. Провели большое количество анатомических работ и показали, что ганглии, которые находятся в сердце, привязаны к определенным анатомическим структурам этого кровеносного органа. В основном это верхняя полая вена, нижняя полая вена и устья легочных вен. И мы фактически рассчитали, где находится их максимальная концентрация. Исходя из этого, мы внесли предложение осуществлять воздействие на ганглии, изначально зная их анатомическое расположение.

— Как это происходит?

— Через мини-доступ, как укол. Это малоинвазивная методика, которая выполняется под местной анестезией. Через этот прокол с помощью ин- тродьюсера формируется тончайший тоннель. В сердце заводятся три электрода. А дальше на мониторе делается моделирование внутренней структуры сердца, выстраиваются анатомические структуры, мы эндоскопически подходим к стенке, фиксируем точку и с помощью ЗС-картирования делаются расчеты, где находится скопление ганглиев. На первом этапе с помощью радиочастотной абляции мы их просто убирали. Но ясно, что это не конец истории. Мы хотели научиться распознавать, какие ганглии поражены, а какие нет, чтобы не трогать здоровые.

Подобные исследования велись и в других странах. Скажем, канадец Роберт Лемери и его группа пошли по пути сверхчастотной стимуляции, но эта технология показала очень низкую выяв- ляемость поврежденных ганглиев— всего лишь до 25%. Говоря проще, «контакт» был слабым. Были и другие методики, но найти оптимальную не удавалось.

И тут у нас появилась идея, что патологические ганглии можно искать с помощью специального светящегося радиофармпрепарата. Те ганглии, которые работают неправильно, светятся ярче, чем нормальные. И здесь нам помогла компания Spectrum Dynamics, которая создала специальную камеру, с большой точностью регистрирующую это свечение. Мы начали исследования на добровольцах. Есть первые публикации в рейтинговых журналах. В ближайшее время появятся результаты рандомизированного исследования. Начинаем многоцентровые исследования с участием иностранных клиник. Уже известен спонсор, который будет финансировать это многоцентровое исследование во всем мире. Важно, что уже сейчас наша технология есть в международных рекомендациях.

При этом мы не останавливаемся на достигнутом. Мы увидели, что есть ганглии, которые еще можно вернуть в нормальное состояние. Ведь устранять то, что подлежит восстановлению, жалко. Не пойдете же вы удалять зуб, где есть небольшой кариес.

— С зубом понятно. Но как это сделать с ганглиями?

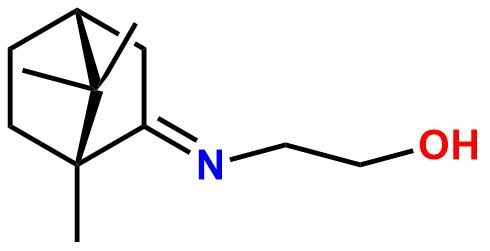

— Это еще один блок исследований, которые мы сейчас ведем. У нас возникла мысль, что их можно временно блокировать с помощью химического агента — ботулинового токсина. Это фактически тот самый ботокс, который применяется в пластической хирургии. При такой инъекции выключаются мышцы, а с ними передача нервного импульса. Важно, что это происходит временно. Он действует на протяжении трех-шести месяцев. У нас возникло предположение: а если за это время они самовосстановятся и смогут работать нормально? Мы не знали ответа, это была гипотеза.

— То есть метод тыка?

— Не совсем. Дело в том, что у нас в организме работает ремоделирование. Например, фибрилляция предсердия приводит к ремоделированию, разрушению сердца. Это анатомическое и электрическое перерождение. Но мы задали вопрос: может быть, в сердце, когда мы убираем заболевание, возникает обратное ремоделирование и сердце восстанавливает свои структуры? Это как перезагрузка компьютера. Оказалось, все верно! Эксперименты подтвердили нашу правоту.

И это открытие демонстрирует широкий спектр возможностей. Скажем, его можно применять для профилактики послеоперационных осложнений — например, при такой широко распространенной операции, как аортокоронарное шунтирование, которое в свое время провели Б.Н. Ельцину, очень часто возникает осложнение в виде аритмии. В результате пациент может погибнуть уже не от той болезни, с которой пришел на операцию, а от новой. Как с этим бороться? До сегодня врачи этого не знали. Мы предложили на две-три недели после операции блокировать ганглии, чтобы организм мог успешно восстановиться. И это работает.

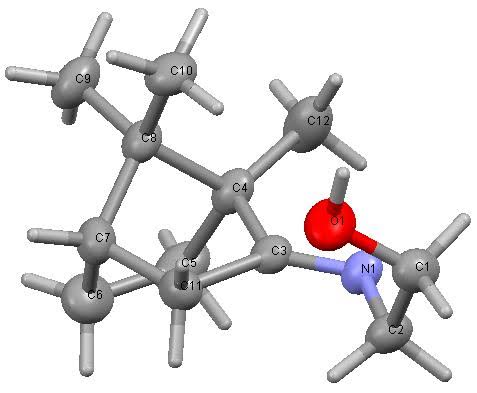

А сейчас совместно с Институтом органической химии СО РАН мы придумали, как ботулотоксин комбинировать с органическим соединением мукополисахаридом, чтобы действие препарата было не мгновенным, а постепенным, пролонгированным. Может быть, в будущем мы вообще уйдем от процесса уничтожения ганглиев, а будем их временно блокировать, давая возможность восстановиться. Время действия препаратов можно регулировать, динамически наблюдая за результатом. Не исключаю, что будут придуманы новые химические соединения, лекарственные вещества, помогающие вообще обойтись без удаления ганглиев, а позволяющие их лечить. Уверен, что будущее именно в таком подходе.

Наталия Лескова

Источники:

Дом, где возрождаются сердца

- Научная Россия (scientificrussia.ru), 13/05/2017

— На вопрос: что значит в вашей судьбе и жизни Сибирское отделение РАН? — можно ответить одним словом — всё! В Академгородке я провел всю свою сознательную жизнь, начиная со студенчества в НГУ и до настоящих дней, за исключением нескольких лет пребывания в Красноярском государственном университете на кафедре теплофизики, где вся научная деятельность тоже была связана с СО РАН. Хотя я ничего не знал про Сибирское отделение до приезда в Новосибирск из родного алтайского города, но слава о сибирских ученых уже тогда гремела повсюду. Поэтому когда я впервые в далеком 1967 году вышел из вагона поезда на вокзале Новосибирска, то при встрече в толпе с каждым бородатым мужчиной уважительно думал: академик, наверное. Забавно, но первый встреченный мною академик (им оказался Г.И. Будкер) был действительно бородатым.

— На вопрос: что значит в вашей судьбе и жизни Сибирское отделение РАН? — можно ответить одним словом — всё! В Академгородке я провел всю свою сознательную жизнь, начиная со студенчества в НГУ и до настоящих дней, за исключением нескольких лет пребывания в Красноярском государственном университете на кафедре теплофизики, где вся научная деятельность тоже была связана с СО РАН. Хотя я ничего не знал про Сибирское отделение до приезда в Новосибирск из родного алтайского города, но слава о сибирских ученых уже тогда гремела повсюду. Поэтому когда я впервые в далеком 1967 году вышел из вагона поезда на вокзале Новосибирска, то при встрече в толпе с каждым бородатым мужчиной уважительно думал: академик, наверное. Забавно, но первый встреченный мною академик (им оказался Г.И. Будкер) был действительно бородатым.  — Вся моя жизнь тесно связана с Сибирским отделением. Я окончила физфак Новосибирского государственного университета, затем аспирантуру НГУ, защитила диссертацию в Институте химической кинетики и горения СО РАН, защитила докторскую диссертацию, работала заведующей лабораторией в Международном томографическом центре СО РАН с момента его создания в 1993 году до 2012 года.

— Вся моя жизнь тесно связана с Сибирским отделением. Я окончила физфак Новосибирского государственного университета, затем аспирантуру НГУ, защитила диссертацию в Институте химической кинетики и горения СО РАН, защитила докторскую диссертацию, работала заведующей лабораторией в Международном томографическом центре СО РАН с момента его создания в 1993 году до 2012 года. — Самая большая удача, определившая всю мою жизнь, — поступление в 1964 г. в НГУ, откуда была прямая дорога — в институт Сибирского отделения Академии наук. Мне повезло — я попал в самую перспективную лабораторию, которой руководил Д.Г. Кнорре, ставший моим учителем на долгие годы. Обстановка в лаборатории была фантастическая — мы были мировыми лидерами в новейшей области молекулярной биологии, мы были первыми, кто начал работы по созданию геннаправленных биологически активных веществ. Для нас понедельник начинался в субботу, а моими наставниками (я был еще студентом!) были выдающиеся ученые — Л.С. Сандахчиев и М.А. Грачев. Д.Г. Кнорре пригласил меня в свою туристскую команду, и во время походов мы обсуждали будущие эксперименты с корифеями науки — К.И. Замараевым и Р.И. Салгаником. О наших успехах знали во всем мире, к нам приезжали учиться ведущие зарубежные ученые.

— Самая большая удача, определившая всю мою жизнь, — поступление в 1964 г. в НГУ, откуда была прямая дорога — в институт Сибирского отделения Академии наук. Мне повезло — я попал в самую перспективную лабораторию, которой руководил Д.Г. Кнорре, ставший моим учителем на долгие годы. Обстановка в лаборатории была фантастическая — мы были мировыми лидерами в новейшей области молекулярной биологии, мы были первыми, кто начал работы по созданию геннаправленных биологически активных веществ. Для нас понедельник начинался в субботу, а моими наставниками (я был еще студентом!) были выдающиеся ученые — Л.С. Сандахчиев и М.А. Грачев. Д.Г. Кнорре пригласил меня в свою туристскую команду, и во время походов мы обсуждали будущие эксперименты с корифеями науки — К.И. Замараевым и Р.И. Салгаником. О наших успехах знали во всем мире, к нам приезжали учиться ведущие зарубежные ученые. — Создание Сибирского отделения АН СССР явилось определяющим в моей судьбе. Одним из приоритетов создателей Сибирского отделения было привлечение в науку молодежи. Участие в олимпиадах, проводимых СО АН СССР, и в летней физико-математической школе, где лекции читали академики М.А. Лаврентьев и С.Л. Соболев, явилось важнейшим фактором, который определил мой выбор Новосибирского государственного университета и открыл новые горизонты математики, которыми нужно и интересно заниматься. А вся дальнейшая судьба уже неразрывно была связана с Институтом математики, где еще студентом я начал исследовательскую работу под руководством молодого в то время доктора наук и фантастически талантливого математика Юрия Леонидовича Ершова.

— Создание Сибирского отделения АН СССР явилось определяющим в моей судьбе. Одним из приоритетов создателей Сибирского отделения было привлечение в науку молодежи. Участие в олимпиадах, проводимых СО АН СССР, и в летней физико-математической школе, где лекции читали академики М.А. Лаврентьев и С.Л. Соболев, явилось важнейшим фактором, который определил мой выбор Новосибирского государственного университета и открыл новые горизонты математики, которыми нужно и интересно заниматься. А вся дальнейшая судьба уже неразрывно была связана с Институтом математики, где еще студентом я начал исследовательскую работу под руководством молодого в то время доктора наук и фантастически талантливого математика Юрия Леонидовича Ершова. — Для меня Сибирское отделение РАН и Академгородок всегда были какой-то другой страной. Будучи студентами, мы вместе с сокурсниками внимательно следили за достижениями бурно развивающейся большой науки. Имена основателей Сибирского отделения знали не только в научном сообществе, они были известны большинству жителей Новосибирска. Сибирское отделение для меня является не только научной державой, но и центром особой культуры. Ответить на вопрос «Что значит в вашей судьбе и жизни Сибирское отделение РАН?» хочу словами Замиры Ибрагимовой, автора книги «Золотая долина Сибири»:

— Для меня Сибирское отделение РАН и Академгородок всегда были какой-то другой страной. Будучи студентами, мы вместе с сокурсниками внимательно следили за достижениями бурно развивающейся большой науки. Имена основателей Сибирского отделения знали не только в научном сообществе, они были известны большинству жителей Новосибирска. Сибирское отделение для меня является не только научной державой, но и центром особой культуры. Ответить на вопрос «Что значит в вашей судьбе и жизни Сибирское отделение РАН?» хочу словами Замиры Ибрагимовой, автора книги «Золотая долина Сибири»: Дегерменджи Андрей Георгиевич, академик РАН, директор Института биофизики СО РАН — обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН:

Дегерменджи Андрей Георгиевич, академик РАН, директор Института биофизики СО РАН — обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН: — С 1979 года моя жизнь неразрывно связана с Сибирским отделением Россельхозакадемии. Я начал работать в Институте экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока заведующим лабораторией туберкулеза животных, а в 2005 году меня избрали председателем Сибирского отделения Россельхозакадемии, вице-президентом РАСХН. Сибирское региональное отделение Россельхозакадемии руководило комплексными исследованиями, проводимыми научными учреждениями аграрного профиля совместно с институтами СО РАН.

— С 1979 года моя жизнь неразрывно связана с Сибирским отделением Россельхозакадемии. Я начал работать в Институте экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока заведующим лабораторией туберкулеза животных, а в 2005 году меня избрали председателем Сибирского отделения Россельхозакадемии, вице-президентом РАСХН. Сибирское региональное отделение Россельхозакадемии руководило комплексными исследованиями, проводимыми научными учреждениями аграрного профиля совместно с институтами СО РАН.  Кабанихин Сергей Игоревич, член-корреспондент РАН, директор Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН:

Кабанихин Сергей Игоревич, член-корреспондент РАН, директор Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН: Кашеваров Николай Иванович, академик РАН, врио директора Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН:

Кашеваров Николай Иванович, академик РАН, врио директора Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН: — 60 лет Сибирскому отделению, с которым меня связывает 57 лет жизни. После окончания геологического факультета Московского государственного университета в 1960 году я начал работать в Институте геохимии СО АН, которому в этом году тоже исполняется 60 лет. Ни разу в жизни я не пожалел, что связал свою судьбу с Сибирским отделением, Иркутским научным центром. Я всегда чувствовал поддержку в моих исследованиях руководства института, в первую очередь тогдашнего директора академика Л.В. Таусона, а в дальнейшем и руководителей Сибирского отделения: академиков В.А. Коптюга, Н.Л. Добрецова. Мне посчастливилось работать в Советско-Монгольской экспедиции АН СССР и АН МНР с выдающимися геологами нашей страны. Вместе с замечательным геологом Л.П. Зоненшайном и химиком В.М. Моралевым мы познавали основы тектоники плит — новой парадигмы геологии, а в дальнейшем с Л.П. Зоненшайном и Л.М. Натаповым написали книгу «Тектоника плит территории СССР» (1990 г.), широко известную мировому геологическому сообществу.

— 60 лет Сибирскому отделению, с которым меня связывает 57 лет жизни. После окончания геологического факультета Московского государственного университета в 1960 году я начал работать в Институте геохимии СО АН, которому в этом году тоже исполняется 60 лет. Ни разу в жизни я не пожалел, что связал свою судьбу с Сибирским отделением, Иркутским научным центром. Я всегда чувствовал поддержку в моих исследованиях руководства института, в первую очередь тогдашнего директора академика Л.В. Таусона, а в дальнейшем и руководителей Сибирского отделения: академиков В.А. Коптюга, Н.Л. Добрецова. Мне посчастливилось работать в Советско-Монгольской экспедиции АН СССР и АН МНР с выдающимися геологами нашей страны. Вместе с замечательным геологом Л.П. Зоненшайном и химиком В.М. Моралевым мы познавали основы тектоники плит — новой парадигмы геологии, а в дальнейшем с Л.П. Зоненшайном и Л.М. Натаповым написали книгу «Тектоника плит территории СССР» (1990 г.), широко известную мировому геологическому сообществу. — О создании Сибирского отделения Академии наук и организации университета в Новосибирске я узнала, когда училась в старших классах школы в Барнауле. Я очень увлекалась химией и научно-популярной литературой, связанной с химией и биологией, поэтому появилась мечта учиться в этом университете, а после окончания — работать в Сибирском отделении.

— О создании Сибирского отделения Академии наук и организации университета в Новосибирске я узнала, когда училась в старших классах школы в Барнауле. Я очень увлекалась химией и научно-популярной литературой, связанной с химией и биологией, поэтому появилась мечта учиться в этом университете, а после окончания — работать в Сибирском отделении.  — Сибирское отделение — это путь в настоящую науку. Конечно, Сибирское отделение — это сильные институты и ученые, которые здесь работают, но лично для меня это, в первую очередь, ФМШ при НГУ, Новосибирский государственный университет и Институт ядерной физики. Вне зависимости от того, какое отношение имеют сегодня эти организации к Сибирскому отделению РАН, именно они составляют в моем понимании его основу, обеспечивая путь в настоящую науку всё новым поколениям мальчишек и девчонок. Впервые о существовании этого пути я услышал от своего друга и одноклассника по Прокопьевской средней школе № 35 Михаила Авилова (вместе с которым впоследствии мы этот путь и прошли). Старшая сестра Михаила — Елена уже училась в то время на мехмате НГУ.

— Сибирское отделение — это путь в настоящую науку. Конечно, Сибирское отделение — это сильные институты и ученые, которые здесь работают, но лично для меня это, в первую очередь, ФМШ при НГУ, Новосибирский государственный университет и Институт ядерной физики. Вне зависимости от того, какое отношение имеют сегодня эти организации к Сибирскому отделению РАН, именно они составляют в моем понимании его основу, обеспечивая путь в настоящую науку всё новым поколениям мальчишек и девчонок. Впервые о существовании этого пути я услышал от своего друга и одноклассника по Прокопьевской средней школе № 35 Михаила Авилова (вместе с которым впоследствии мы этот путь и прошли). Старшая сестра Михаила — Елена уже училась в то время на мехмате НГУ.  Сагдеев Ренад Зиннурович, академик РАН, научный руководитель Института «Международный томо¬графический центр» СО РАН:

Сагдеев Ренад Зиннурович, академик РАН, научный руководитель Института «Международный томо¬графический центр» СО РАН: Тулохонов Арнольд Кириллович, академик РАН, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН:

Тулохонов Арнольд Кириллович, академик РАН, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН: